こんにちは。あやっぺです。

あやっぺは果実酒を仕込むのも飲むのも好きです。

仕込んでたのし、飲んでうれし。

今回は、金沢ゆず1kg・キンミヤ1.8L・氷砂糖500gで、最高のゆず酒を仕込みます。

GOGO〜〜〜〜〜!!!

ゆず酒を仕込もうと思ったきっかけ

ある日夫と居酒屋で一緒にお酒を飲んでいるときに、

注文したゆず酒がすごくおいしかったんです。

家でもこんなのが飲みたい。

あやっぺも、最高のゆず酒を作るぞ。

ふと思い立ったのがきっかけです。果実酒を仕込むのにそんな大きなきっかけもないですね。

飲みてえから仕込む、それだけだ……

材料集め

ゆず

ゆずは、石川県金沢市にある きよし農園さまの金沢ゆず を使用することに決めました。

最高のゆず酒を仕込むために、どちらで栽培されているゆずをお酒に使おうか。

ゆずを栽培されている農家さんのサイトをいろいろ見て回った中で、

きよし農園さまのサイトを拝見したとき、

こちらで作られているゆずがいい!と一目でビビビときた感じでした。

おじいさまの想いを受け継いでゆずやお野菜を生産されているところがとても素敵です。

早速注文させていただき、以下が無事自宅に届いた1.5kgの金沢ゆずです。

お酒に仕込んでしまうので見栄えは気にせず、傷ありのものを中心に購入させていただきました。

これが、きよし農園さんの金沢ゆず……!

ごつごつしていて、立派なゆずです。

皮をむいたら絶対にゆずの香りが部屋中に広がるやつだ〜〜!

きよし農園さまは本年はゆずが不作とのことでした。

貴重なゆずを購入させていただき、感謝の言葉が尽きません。

お酒

焼酎、日本酒、ブランデー…

いろいろ悩んだのですが、今回はゆずが主役!ということで、

「キンミヤ焼酎」を使用することにしました。

香り高い金沢ゆずの香りの邪魔をしない、クセの少ないお酒にしました。

砂糖

オーソドックスに氷砂糖です。いつもの、安心のやつ。

ゆずについて知る

ゆず酒を仕込むにあたって、まず“ゆずそのもの”について

理解しておくことにしました。

付け焼き刃ですが、ちょっとインターネットであれこれ調べました。

※ゆず初心者の個人調査です。まちがっていたらごめんなさい。

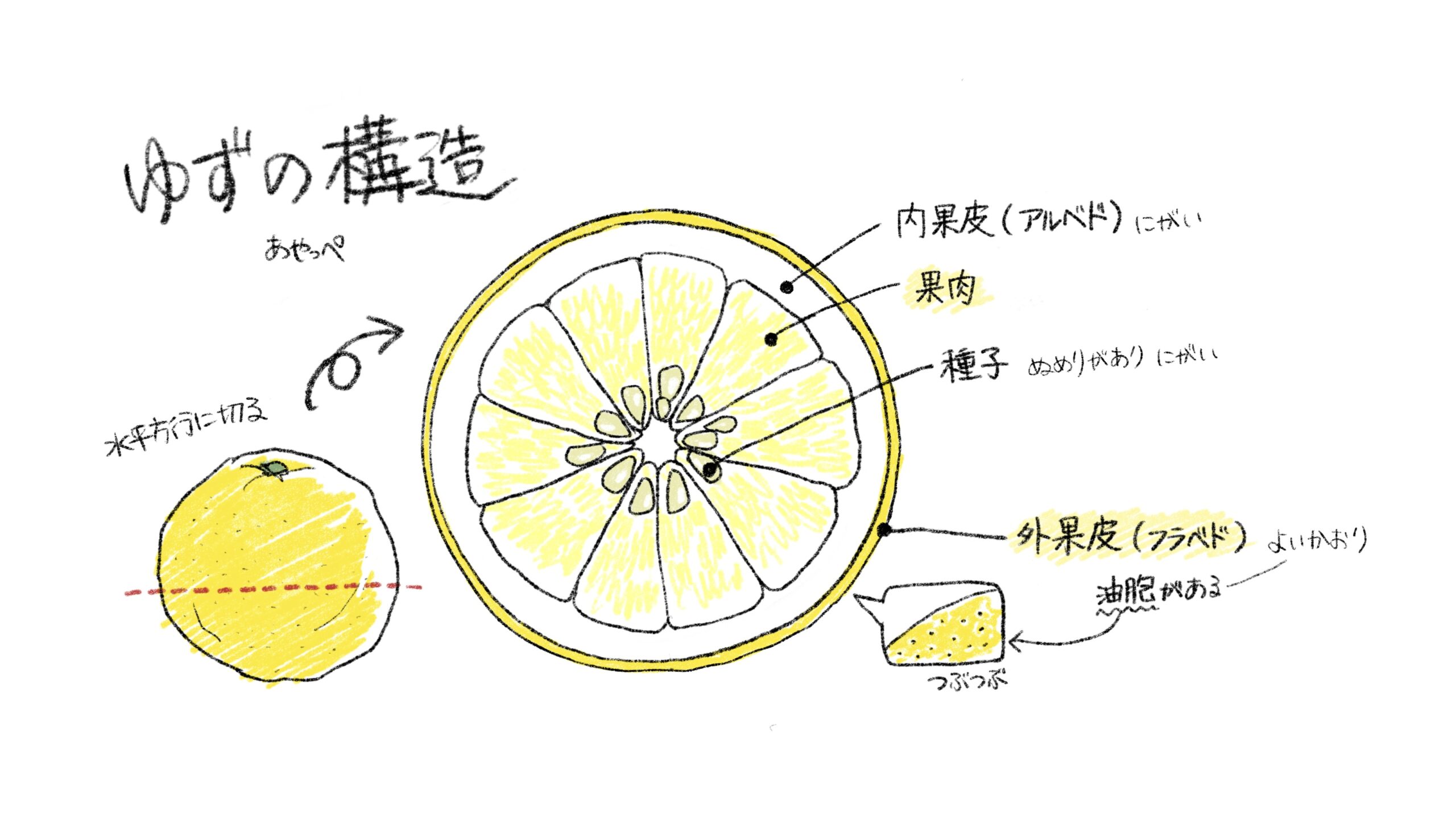

わかりやすいよう、今回の仕込みに関係のある部位を図に描いてみました。

ゆずの香りは、黄色い外果皮(フラベド)にある油胞に詰まっているとのことです。

たしかに、お吸い物にゆず使うとき、ゆず皮を浮かべる……!

ゆず酒の仕込みにおいても、この部分をしっかり使うことになります。

そして、その下の白い内果皮(アルベド)は、苦味が強いようです。

極力取り除くようにしたいと思います!

フラベドは薄くむき、アルベドは厚くはぐ必要があるということですね。

注)フラベドとかアルベドとか、専門用語を使うとプロフェッショナルな感じがしてかっこいいので、本記事では積極的に使っていきます。

果肉も使うつもりですが、入れすぎると濁りが強くなるようです。

漬け込み中に崩れてしまわないようガーゼでくるみ、

ゆず全量の半量ぶんだけ果肉を使うことにします。

果肉の中に入っている種子にはリモノイドという苦味成分が入っているそうで、

ゆず酒の仕込みにおいては徹底排除する必要がありそうです。

とはいえ保湿成分であるペクチンが入っていたり、いろいろ健康効果もあるようですので、

これはこれで確保しておいて、使い道を見いだしましょう。ジャムを煮込むときに使おうかな?

ということで、今回の作戦はこうです。

- フラベド(外果皮・黄色い薄皮):薄くむいて使う

- アルベド(内果皮・ふわふわした白く厚い皮):極力とり除く

- 果実:全体の半量を、崩れないようガーゼで包んで瓶に入れる

- 種子:果実を水平方向に切って、フォークなどで徹底排除。のち、一時保管

最高のゆず酒を仕込んでいくぞ!

ゆずへの理解が深まったところで、仕込み作業です!

材料

今回のレシピは、こんな配合でまいります。

氷砂糖をしっかり入れて、ゆずゼリーみたいなさわやかであま〜いゆず酒を目指します。

- 金沢ゆず 1kg

- キンミヤ焼酎 1.8L

- 氷砂糖 500g

材料のほか、以下各種準備をしました。

- 果実酒を仕込む密封瓶

- ガーゼ

- たこ糸

- 食品に触れても問題のないアルコール消毒液(パストリーゼを使用)

- 各種調理器具(包丁、ピーラー、フォーク、ボウルなど)

仕込みに使用する瓶は、すでに梅酒の仕込みなどで愛用している

セラーメイト 取手付密封瓶3Lです。

パーツを分解して洗えますし、取っ手がついているのでいいのですよ〜

仕込み作業

前日:事前準備

果実酒の仕込みにおいて、水はとにかく厳禁なので、徹底して水分を飛ばします。

水分があると漬け込み中にカビてしまうなどして失敗のもとになってしまう……

材料や道具を洗って、しっかり乾燥した状態で使えるよう、前日に準備をしておきます。

ゆずの洗浄

ゆずはお水でやさ〜しく洗って汚れを落とし、水気を拭いて乾かしておきます。

皮のデコボコ部分に汚れが見えたので、指や柔らかいブラシを使って

そっと撫でるように汚れを落としました。

ゆず、かわいいね〜 おいしくなあれ〜

瓶の洗浄・消毒

本当は煮沸消毒が望ましいのですが、3Lの瓶を煮沸できるほどの

巨大な鍋は持ち合わせていないため、食器洗い用洗剤で洗浄後、

パストリーゼを吹き付けて消毒し、乾かしておきました。

ガーゼを洗う

使うガーゼは、家になかったので新しいものを購入しました。

ゆずの果肉を包んで、仕込み時に瓶の中に入れるものなので、

しっかり水で洗って乾燥させておきます。

香りが残るといやなので、洗剤は使わず、お水でじゃぶじゃぶ洗いました。

ゆずのフラベド(=薄くて黄色い外果皮)をむく

さて、仕込み当日!!

最初に、ゆずの香りをうまく抽出するために重要な工程である

ゆずのフラベド(外果皮・黄色い薄皮)を薄くむきとる作業です。

歌でいうと最初から大サビ持ってくるタイプのやつです。

表面の薄くて黄色い皮の部分だけを……

薄くむきとる……!完璧です!

フラベドに刃を入れた瞬間、油胞がはじけ、

部屋の空気が一気に冬至の日の浴室みたいになりました。

そして、仕込み作業をする手もにわかにアロマティックです。

むいたフラベドを少しかじって口を閉じてみると、驚くほど芳醇な香りが鼻へ抜けていきました。

こ、これは、すばらしいゆず……!

この香りが、焼酎にうつるのか……! ワクワクが止まりません。

もくもくとむいているうちに、木製まな板の表面は乾き……

フラベド確保ーーーーッ!

もう部屋中、めっちゃいい香り。

ゆずのアルベド(=厚くて白い内果皮)をむく

続いて、フラベドの内側の厚くて白い内果皮・アルベドをむいていきます。

もはやむくというより「はぐ」感じの作業でした。

アルベドの表面に程よい力加減で包丁を走らせ、切り込みを入れます。

果実には傷をつけないように、慎重に。

切り込みに沿って皮を持ち上げると、アルベドはスムーズに「ずもっ」とむけます。

果皮の内側に、果実が鎮座しています。

ちょっと一房食べてみましたが(すぐ味見する)、

ジューシーで、きゅ〜〜〜〜〜っとした酸っぱさです。

今までの人生でゆずの果実をそのまま食べたことはなかったのですが、

しっかりとしたジューシーな酸味があるんですね。

なるほど、あまりお酒に入れると、酸味が出過ぎるのかもしれません。

欲張らずに半量の3玉分をお酒に入れることに決めていますが、これはよい判断かも。

アルベドを全部むき終わりました。

ゆずの種子を取り除く

続いて……超重要工程。

かなり苦味成分が出やすいとされる種子を、果肉から取り出していきます。

まず、アルベドをむききった6玉の中から、好きなゆずを3玉チョイス。

残りの3玉は、ジャムにしようかなと考え中です。

作ったゆずジャムを使ってクッキーなんかを焼くのも楽しそうです。

以下、あやっぺによる厳正なる審査を通過した3玉のゆずたち。

水平方向に横に切ると、たくさんのタネがこんにちはしました。

フォークの先を使って、ていねいに取り除いていきます。

果実の中心に近いほど小さい種子がくっついています。

どういったプロセスで種子ができていくのかが、なんとなく想像できます。

1玉分の果肉から、なかなかの量の種子が出てきました。

いろんな角度から見たり、指でつついたりして取りこぼしがないことを確かめます。

せっかくのゆず酒が苦くなったらイヤだもの! 一番集中しました。

6玉分のフラベド、3玉分の果肉。

そして、ゆず酒では使わないけれど、3玉分の種子。

下処理、パーフェクトに完了です!(素人の自己評価)

ゆずの果実をガーゼで包む

仕込み工程の最終コーナー! ゆずの果肉をガーゼで包みます。

これは、お酒に漬けたときに果肉がバラバラになってしまわないようにするためです。

二重にしたガーゼの中央に果肉をまとめて置き、

たこ糸で縛りました。

瓶にゆずの皮と果実・氷砂糖・焼酎を入れて完了

これを、ゆず皮、ガーゼで包んだ果実、氷砂糖、焼酎の順に瓶に入れ、

最後に軽くゆすって撹拌すれば仕込みは完了です。

ゆず皮が金色に輝いて、宝石のように美しい!!!!!

今後の工程

仕込みは終了しましたが、今すぐに飲めるようになるわけではありません。

直射日光の当たらない場所に保管しつつ、

毎日瓶を揺すって香りと成分の抽出を助けたり、

日数の経過で皮を取り出したり果肉を取り出したりしていきます。

仕込み日は、2025年11月15日。

※本記事において、各工程の実施目安はあやっぺがフリーダムに調整しています。

皆さんがもしゆず酒をおつくりになる場合には、

インターネッツに公開されている先人たちの叡智などをぜひ参照なさってください。

飲みごろになるまで毎日

毎日瓶をゆすります。

底に溜まりがちな氷砂糖を撹拌することと、

香りと成分をまんべんなく抽出できるようにすることが目的です。

2.5週間後(2025年12月2日〜3日ごろ)

およそ2.5週間後に、ゆずの皮を取り出します。

ネットで調べたところ、苦味が出ないよう1週間で取り出すレシピもあるようですが、

おそらくかなりきれいにフラベドをむきとることができたと思うので、

一旦は2.5週後を目処にしてみます。

2週間が経過したころからお酒を味見して、苦味出てないよねチェックをかけるつもりです。

3週間後(2025年12月6日ごろ)

およそ3週間後に、ガーゼに包んだゆずの果実を取り出します。

1〜3ヶ月後(2025年12月15日〜2026年2月15日)

このあたりで飲めるようになる予定です!!!!

年の瀬・お正月にも飲める!!!!最高だ!!!!!

さいごに

というところで、

「金沢ゆずを使って最高の自家製ゆず酒を作る 〜仕込み編〜」

これにて完了です。やった〜〜〜〜〜!!!

とはいえ、先に書いたように、

毎日ゆすったり皮や果実を取り出したりなど、しばらくお世話は続きます。

飲み頃になるまで、ときどき様子を更新していければと思いますので、

よかったら見守ってください〜!

その後

- 2025/11/25:仕込み後1週間と2日後の様子を、以下の記事にチラッと記載しました

参考サイト・文献

本記事では以下に列挙するサイト・文献内容の引用はおこなっておりません。

筆者の理解補助として、参照させていただきました。

重要:自家製果実酒を作るときの注意事項

家で果実酒を作るときには、お米やブドウを使っちゃダメとか、

果実酒を仕込むのに使うお酒はアルコール分20度以上のものでなければいけないとか、

作ったお酒を人に販売してはいけないとか、いろんなルールがあるので、

「やったことないけどやってみたいよ〜」という人は絶対に酒税法の確認は必須です!

ご自宅で、果実酒(果実のお酒)を作る場合のご注意 |日本蒸留酒酒造組合

ゆず・柑橘類について

柑橘の構造はどうなっているとか、内果皮と種子が苦いとか、

そういったことについての情報収集は、以下のサイトや記事を参照させていただきました。

かしこなった〜!

柑橘(カンキツ)類とは – からだサポート研究所

苦くない!簡単!柚子の皮の処理と保存法| 丸ごと小泉武夫 食マガジン

苦くない「柚子ジャム」の作り方。皮の下処理ですべてが決まる!|macaroni

埼玉県産ゆず果実ホールペーストの成分特徴と機能性|城西大学

ゆずの特質・成分・効能|毛呂山町